お家に残っている透明な液体の処分に迷ったとき、基本の考え方と手順の選び方を知っておくと、安心して進められると考えられます。本記事では、初心者の方にも読みやすい流れで、言い換えや具体例を多めに交えながら、やさしい語り口でまとめています。専門的な判断が必要な場面については、自治体窓口や専門業者に相談するという考え方もあります。

無水エタノールとは?

無水エタノールは、水分をほとんど含まない透明な液体で、揮発しやすいという性質があると考えられます。日常の場面でも目にすることがあり、取り扱いの基本を知っておくと、家庭内での管理や片づけのときに役に立つと考えられます。本記事では専門用語をできるだけ避け、直感的にわかる表現に置き換えて紹介します。

たとえば、「水で薄めてあるもの」と「水がほとんど入っていないもの」では、性質や扱い方が変わることがあります。迷ったときはラベルを読み、自治体や専門家に相談するという考え方もあります。

無水エタノールの基本情報

無水エタノールは、いわば「水分をできるだけ取り除いたアルコール」と説明されることがあります。家庭では、換気しやすい場所でキャップをしっかり閉めて保管するという配慮が、安心感につながると考えられます。直射日光や高温を避け、ボトルは立てて置くと、取り扱いが落ち着いて行えるという見方もあります。

- においが広がりやすいので、保管場所は風通しのよいところが取り入れやすいと考えられます。

- 長期保管では、ラベルの記載(開封日や用途)をメモしておくと後から把握しやすいというメリットがあります。

- 他の液体と混ぜない、別容器に移す際は元のラベル情報を写す、などの基本を押さえると安心といえます。

なお、本記事は一般的な情報をやさしくまとめたもので、詳細な判断が必要な場面では、自治体や専門業者に相談するというスタンスをおすすめします。

無水エタノールの用途

無水エタノールは、油分に強いという性質をいかして、家事や趣味のシーンで使われることがあります。ここでは日常の例えを中心に、やさしい言い回しで紹介します。なお、健康や医療に関する用途・効能の話題は取り上げず、家庭での一般的な使い方のイメージにとどめます。

- 手工芸・DIYで、粘着跡のべたつきに使われることがあるという声があります。

- 掃除の仕上げで、さらっと拭き上げたい場面に使われることがあるといえます。

- ガジェット周りの手入れでは、水分が少ない点が頼りになるという見方もあります。※電源を切り、布に少量だけ含ませるなど、基本的な注意を意識するとよいという考え方もあります。

いずれも、換気と少量ずつという姿勢が、取り入れやすく感じられるポイントです。用途に迷ったときは、製品のラベルと自治体の案内を確認するという流れが無理なく続けられると考えられます。

無水エタノールの注意点

無水エタノールは、揮発しやすく、引火しやすいといわれます。火気の近くで使わない、静電気に気をつける、換気を心がける、といった基本が取り入れやすいと考えられます。また、皮ふが敏感な方は手袋を使うなど、自分を守る工夫を取り入れる考え方もあります。

- 子どもの手の届かない場所に保管する。

- キャップを確実に締め、倒れにくい棚で保管する。

- 容器の破損やにおいの広がりを感じたら、使用を控えて自治体や専門家に相談するという選択肢もあります。

「使い切る」か「処分する」かを判断するタイミングでは、残量と用途の予定を見比べると考えやすいです。次に、環境面の考え方をやさしく見ていきます。

無水エタノールの環境への影響

家庭で扱う透明な液体の中でも、空気中に広がりやすいものは、使い方や捨て方によって周囲の環境への影響が変わると考えられます。ここでは、利点と気をつけたい点の両方をバランスよく整理します。

無水エタノールが持つ利点

無水エタノールは、すぐに乾きやすいという点が、家事のスピード感と相性がよいといえます。また、水分が少ないことで、拭き取り後の水跡が残りにくいという声もあります。これらは、日々の暮らしで取り入れやすい性質として挙げられるでしょう。

- においが残りにくいと感じられることがある。

- 乾きが早いので、短時間の作業に向くという見方もある。

- 油分になじみやすく、拭き取りの手順がシンプルになりやすい。

ただし、これらは一般的な感想のまとめであり、状況により異なるという前提で、無理のない範囲で使うという考え方が安心につながるといえます。

無水エタノールによる環境問題

使い方や処分の仕方によっては、空気や水に広がるスピードが早い点が、周囲への影響につながると考えられます。たとえば、屋内で大量に蒸発させるとにおいがこもりやすい、排水口に直接流すと環境負荷につながる可能性がある、などが挙げられます。

- 一度に多量を扱わず、少しずつが基本という見方があります。

- 残った液体を不用意に流さず、自治体の案内に従って処分するという流れが無難といえます。

- においが気になるときは、換気を優先し、作業を中断する選択も取り入れやすいです。

つまり、扱い方と捨て方が大切だと考えられます。次の章で、手順をやさしく解説します。

環境に配慮した処分の重要性

透明な液体の処分では、環境と周囲の安全の両方に目を向けることが大切といわれます。無水エタノールも同様で、少量ずつ、正しいルートでという姿勢が、暮らしの安心につながると考えられます。判断に迷うときは、自治体窓口に相談すると、地域のルールに沿った案内が得られるというメリットがあります。

無水エタノールの捨て方ガイド

ここからは、無水エタノールの処分をテーマに、段階を追って説明します。量、状態、容器の材質、地域のルールによって選び方が変わると考えられます。自己判断が難しいと感じたら、無理せず相談というスタンスを大切にしましょう。

無水エタノールの適切な廃棄方法

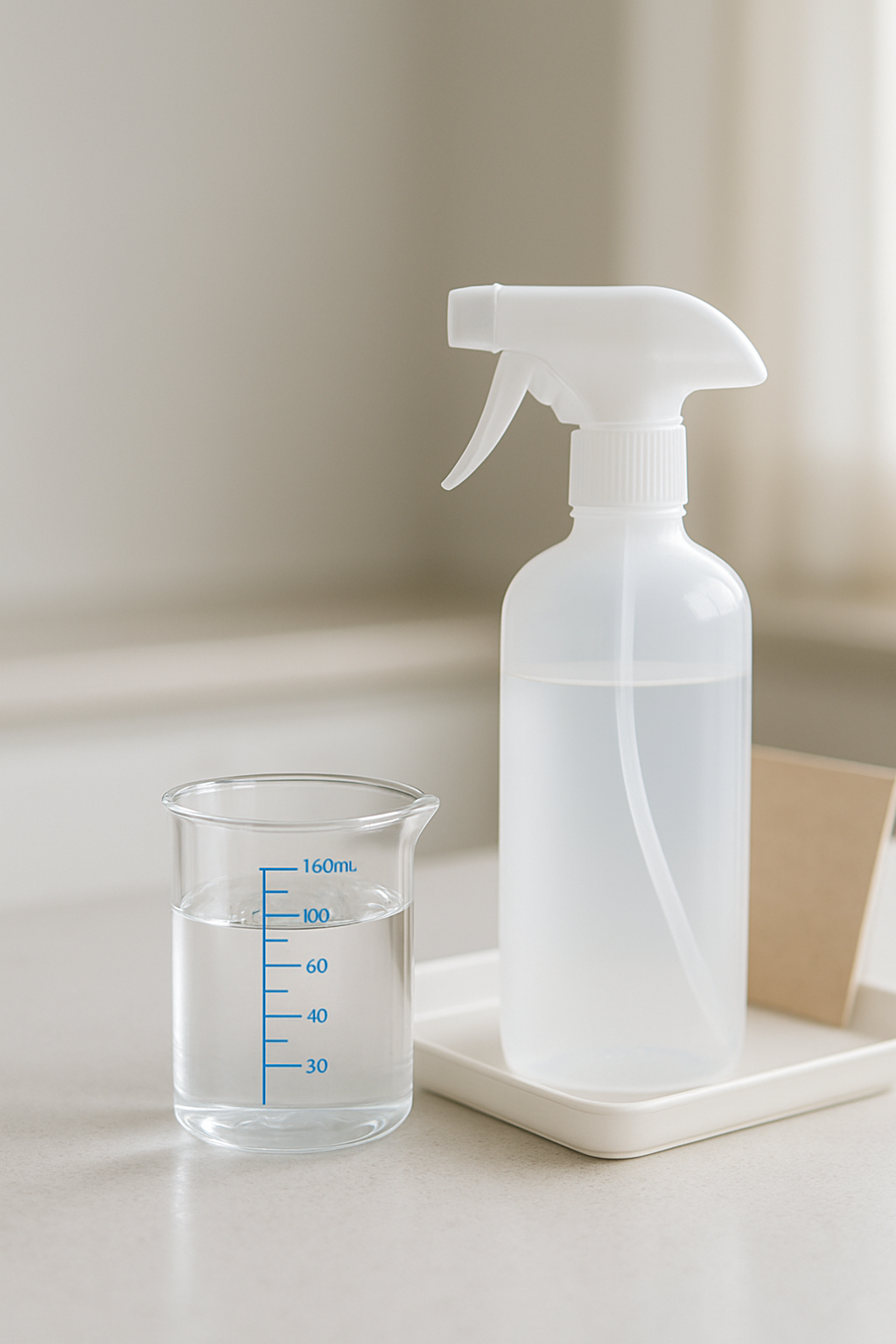

一般的には、少量なら吸収させて可燃ごみへ、多量や状態が不明な場合は自治体または専門業者へ相談という流れが取り入れやすいと考えられます。以下はイメージしやすい手順の例です。

- 量を確認する:スプーン数杯〜コップ半分程度の少量か、ボトル単位の多量かを見極めます。

- 吸収材を用意する:新聞紙、キッチンペーパー、布切れ、猫砂など、吸い取りやすい素材を準備します。

- 少量ずつ吸わせる:一度にたくさん含ませず、少しずつを基本にします。

- 密封して捨てる:ビニール袋を二重にする、口をしっかり縛るなどの配慮をすると落ち着いて扱えるといえます。

- 多量・古い・混ざり物がある場合:自治体窓口に相談し、収集や持ち込みの案内に従うという選択肢があります。

なお、排水口に直接流すと環境負荷につながる可能性があるため、控える考え方が取り入れやすいといえます。迷った場合は、地域のルールに合った方法を確認しましょう。

地域による捨て方の違い

自治体によって、可燃ごみの出し方や持ち込み施設の有無が異なります。同じ「少量」の基準でも、重さや容量の目安が示されている場合と、担当窓口の判断が必要な場合があります。以下のような観点で確認すると、スムーズに進められると考えられます。

- 吸収させた場合の出し方(袋は二重か、収集日の指定はあるか)。

- 容器は洗ってよいか、フタは外すのかといった細かなルール。

- 持ち込み施設がある地域では、受付時間や混雑の目安。

電話や窓口で「少量である」「吸収材を使う予定である」など、状況を具体的に伝えると、丁寧な案内を得やすいという実感があります。

無水エタノールを安全に捨てるためのポイント

処分では、火気と換気、少量ずつ、密封がキーワードといえます。次のチェックリストを使うと、落ち着いて進められると考えられます。

- 火気から距離を取る:コンロ、ストーブ、火花の可能性がある家電の近くは避ける。

- 換気を確保:窓を開け、空気の通り道を作る。

- 作業は短時間で:途中でにおいが気になったら、中断する考え方もある。

- 袋は二重:においの広がりを抑えやすい。

- 容器の表示を確認:種類や注意書きを読み、迷ったら自治体へ相談。

これらは、取り入れやすい基本として役に立つといえます。ご家庭の状況に合わせ、無理のない範囲で実践しましょう。

無水エタノールのリサイクル方法

使い道がまだ残っていると感じるとき、リサイクルという考え方もあります。ここでは、家庭でできる工夫と、専門業者に依頼する流れをやさしく整理します。なお、安全とルールを優先し、迷ったら自治体・専門家に相談というスタンスを大切にします。

リサイクルの可能性

無水エタノールは、揮発して残りにくいという性質から、使い切る方向で考えると取り入れやすいといえます。たとえば、掃除の仕上げや粘着の拭き取りなどに少しずつ使い、保管量を減らすという発想です。これもリサイクルの一種と捉え、ムリなく活用して余りを作らないというゴールを目指せます。

- 期限を設けて、月末までにこの量を使い切るといった目安を作る。

- 使うたびにボトルへ日付メモを貼って、残量の見える化を行う。

- 家族と共有し、用途のダブりを避ける。

このような小さな工夫が、ため込まない暮らしに近づけると考えられます。

家庭でできるリサイクル方法

ご家庭でのリサイクルは、安全第一・少量ずつ・換気の三本柱が取り入れやすいといえます。以下はイメージしやすい手順の一例です。

- 使う場所を決める:台所、窓際、玄関など、風通しの良い場所に限定します。

- 用途を絞る:粘着の拭き取り、掃除の仕上げなど、相性のよい作業に焦点を当てます。

- 少量で試す:布の目立たない所や、素材の端でテストするという流れが無難です。

- 保管容器を見直す:必要な分だけ小分けし、残りはキャップを締めて保管します。

もし用途が見つからない、または量が多い場合は、無理に使い切ろうとせず、次の「専門業者への依頼方法」を検討するという考え方もあります。

専門業者への依頼方法

量が多い、状態が不明、においが強いと感じる、といった場合は、専門業者に相談するのが安心といえます。依頼の流れは次のように整理できます。

- 状況メモを作る:量、容器、保管場所、いつから保管しているかなどをまとめます。

- 自治体に問い合わせ:地域で紹介している業者がいれば、その案内に従うとスムーズです。

- 見積もりの比較:作業日程、引き取り方法、証明書の有無など、条件を確認します。

このプロセスを踏むことで、自分で抱え込まずに、安全と環境の両方に配慮した選択がしやすくなると考えられます。

無水エタノール廃棄に関するQ&A

最後に、迷いがちなポイントをQ&A形式でまとめます。断定を避け、相談を前提にしながら、すぐに役に立つヒントを集めました。

よくある質問:簡単に捨てられる?

少量であれば、吸収材に含ませて可燃ごみへという方法が取り入れやすいといえます。ただし、地域のルールで細かい指定がある場合もあるため、自治体の案内を確認するという流れが安心です。においが気になるときは、二重袋や作業の分割など、できる範囲の工夫を取り入れましょう。

よくある質問:合法的に捨てる方法は?

「合法的」という観点では、自治体ルールに沿うことが最優先といえます。たとえば、可燃ごみで出す条件、持ち込み施設の利用、専門業者への依頼など、地域の選択肢が示されているケースがあります。判断が難しい場合は、窓口で相談し、具体的な量や状況を伝えると、ていねいな案内を受けやすいという実感があります。

よくある質問:環境に優しい捨て方は?

環境への配慮という観点では、排水口に直接流さない、少量ずつ吸収材に含ませる、においが広がらないよう密封、多量は相談といった基本が、取り入れやすいと考えられます。使い切る方向(リサイクル的な発想)も候補で、余りを作らない暮らし方が、結果として環境への配慮につながるといえます。

補足:具体例・ミニケーススタディ

理解を深めやすいよう、ケース別に考え方を整理します。以下はいずれも一般的な例であり、最終判断は自治体や専門家に相談という前提です。

- ケースA:少量が定期的に出る…月に一度、吸収材で少量ずつ、においが気になる日は日を改めるという運用。

- ケースB:古いボトルが複数…量が把握しづらいなら、まとめて自治体へ相談し、持ち込みや収集の案内に従う。

- ケースC:置き場所を減らしたい…家事の合間に用途を絞って使い切る、月末に残量を確認。

- ケースD:においが気になりやすい…換気優先、短時間で作業し、袋は二重で密封。

このように、少量・換気・密封・相談の4点を押さえると、無理なく取り組めると考えられます。

まとめ:今日から取り入れやすい行動

本記事では、無水エタノールの基本、環境への配慮、捨て方、リサイクル、Q&Aを、やさしい言葉で整理しました。最後に、3つの合言葉を再掲します。

- 少量ずつ——一度にたくさん扱わない。

- 換気・密封——作業時は風を通し、処分時は袋を二重に。

- 迷ったら相談——自治体や専門家に確認。

これらを意識するだけで、取り入れやすい行動へとつながり、日々の暮らしがすっきりすると考えられます。必要に応じて、本記事をメモ代わりに使い、自分のルールを作ってみるのもよいという考え方もあります。

注意書き(読みやすさのための補足)

本記事は、家庭向けのやさしい解説を目指しており、専門的な判断や地域特有のルールには触れていません。最終的な手順は地域の案内に従うという前提でお読みください。また、健康や医療に関する効能や栄養、保存方法などの話題は取り上げていません。

実践チェックリスト(印刷・メモ用)

- 量の把握:スプーン数杯/コップ半分/ボトル単位のどれ?

- 吸収材:新聞紙・キッチンペーパー・布・猫砂などを用意。

- 作業環境:換気・火気からの距離・短時間作業。

- 密封:袋は二重、口をしっかり結ぶ。

- 自治体確認:出し方・持ち込み・業者紹介の有無。

- 記録:開封日・残量・次回の予定をメモ。

言い換え&やさしい表現メモ

この記事では、「役に立つ」「取り入れやすい」「頼りになる」といった表現を用い、難しい言葉を避ける方針で整理しました。読者の方が自分のペースで読み進められるよう、断定的な言い回しを避けることを重視しています。

追加のQ&A:こんなときどうする?

においが気になる日がある

天候や体調によって感じ方が変わることがあります。作業を短く区切る、時間帯を変える、換気を優先といった工夫が、取り入れやすいと考えられます。

容器だけが残っている

容器は表示を読み、キャップを外す・洗うなどのルールが地域で定められていることがあります。自治体の分別表を確認するという流れが安心です。

家族と共有したい

この記事のチェックリストを家庭内ルールに落とし込み、冷蔵庫のメモや家事ノートに貼っておくと、情報の共有がスムーズだといえます。

おわりに

無水エタノールをめぐる疑問は、使い方・捨て方・環境配慮の3つに集約されると考えられます。どのテーマでも、少量・換気・密封・相談の基本を押さえることで、毎日の安心につながるといえます。今日できる小さな一歩から、気持ちよく始めてみましょう。