アイロンなしで復活!折れた紙を簡単に元に戻す方法

折れた紙が整う理由とは?

紙は、細かな繊維が重なってできています。折れあとがついたときは、その繊維の向きが一時的に偏り、光の当たり方で線が目立って見える状態です。ここにわずかな湿り気と、平らな圧力をゆっくりかけることで、繊維が落ち着き、見た目がなめらかに感じられるようになります。ポイントは、急がず、薄く、均一に。紙は繊細なので、やさしく扱うほど整いやすくなります。

また、紙の厚みや表面加工によって、整い方には差があります。コピー用紙や手帳の紙、写真用紙、クラフト紙など、それぞれの個性を尊重しながら、無理のない範囲で試していくのがおすすめです。この記事では、幅広いタイプの紙で応用できる基本の考え方をお伝えします。

どんな紙でも使える方法

今回の流れは、「薄く湿らせる → 平らに挟む → ゆっくり乾かす」というシンプルな構成です。特別な準備は不要で、ノートや手紙、印刷物など日常的な紙を想定しています。光沢紙や写真プリントのようなデリケートな紙にも応用できますが、最初は端や目立たない部分で小さく試すと安心です。

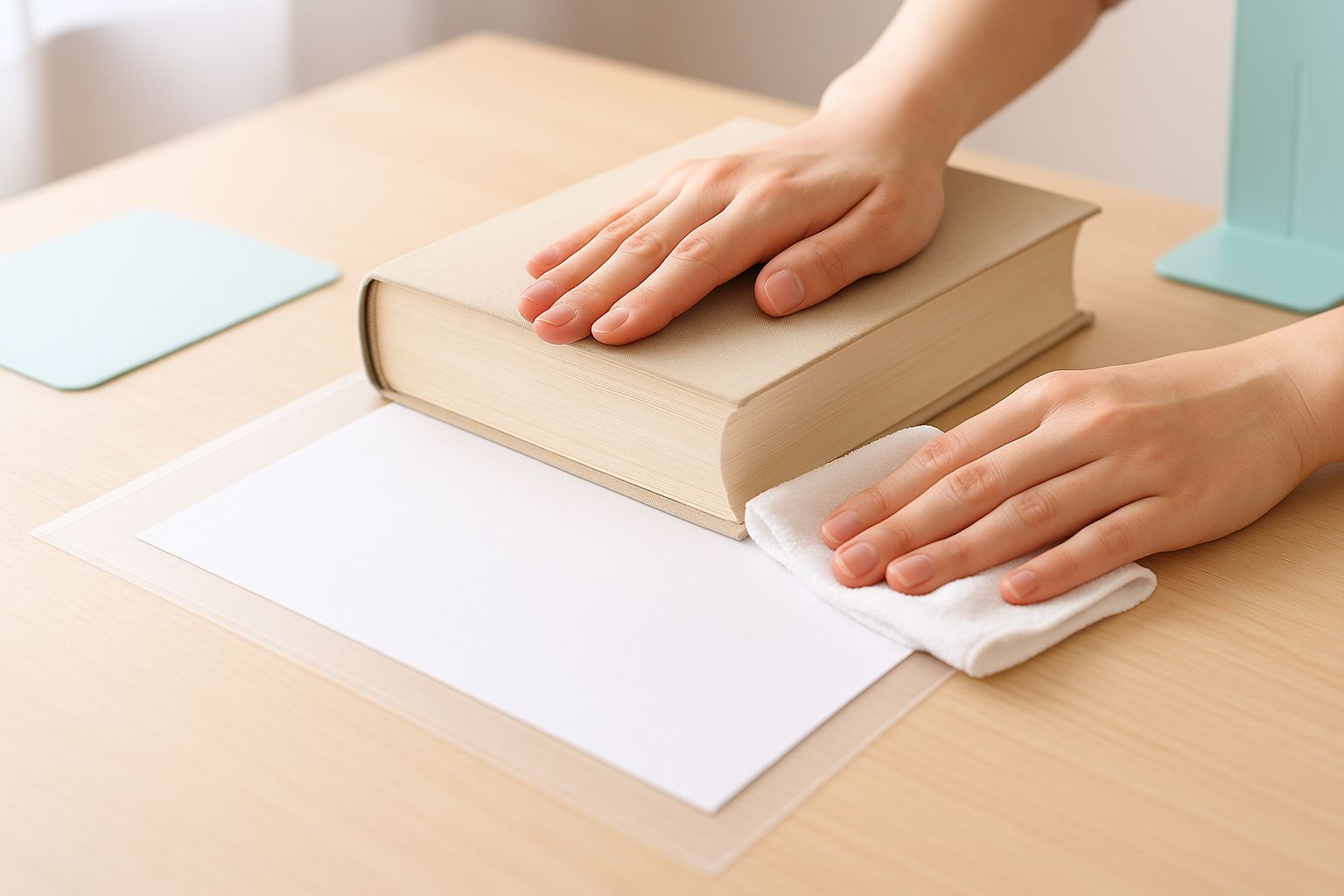

道具は、やわらかい布、清潔なコピー用紙、分厚い本(またはフラットな板)、きれいな封筒やファイルなど。お部屋の湿度が安定しているときに行うと、より均一に落ち着きやすくなります。直射日光や強い風は、紙のふくらみや波うちにつながることがあるため、避けましょう。

実際に試した体験談

私はお気に入りの手帳に小さな折れあとがついてしまったとき、今回の方法を試しました。やわらかい布でうっすらと湿り気を与え、清潔なコピー用紙で包み、分厚い写真集にはさみます。そのまま半日ほど置いてから開くと、折れ線の光り方がやわらぎ、ページをめくる指先のひっかかりも気にならなくなりました。「あ、また気持ちよく使える」と感じて、少し心が軽くなったのを覚えています。

ひとことメモ:紙はゆっくり落ち着かせるほど、見た目がなめらかに感じられます。焦らず、やさしくが合言葉です。

折れた紙を元に戻す具体的な手順

まず必要な道具

- 清潔なコピー用紙(数枚)

- やわらかい布(ハンカチ、ガーゼなど)

- 霧吹きまたは小さな容器の水(ごく少量でOK)

- 分厚い本やフラットな板(雑誌でも可)

- クリアファイルや封筒(挟み込み用に便利)

準備のコツ:コピー用紙は必ずきれいなものを使いましょう。色移りや印刷のにじみを防ぎ、紙をやさしく保護してくれます。

紙を湿らせる方法

湿り気は「うっすら」が合言葉。霧吹きをお持ちであれば、布に1〜2回だけ吹きかけて、軽く湿った布を作ります。霧吹きがない場合は、ティースプーン1杯ほどの水を布にちょん、と含ませるだけで十分です。紙そのものに直接、水滴を落とさないようにしましょう。

折れあとがある面に、湿った布をやさしく押し当てるイメージで。こすらず、ポンポンとスタンプのように軽く触れると、紙の表面が整い、繊維がふわっと落ち着きやすくなります。片面が終わったら、必要に応じて反対側にも同じように触れて、全体のバランスを取ります。

押し付けて乾かすポイント

湿らせたら、清潔なコピー用紙で対象の紙を上下から挟みます。さらにクリアファイルや封筒に入れて平らにし、分厚い本をそっと重ねます。圧は“ほどほど”でOK。上に置く本は1〜2冊で十分です。あとは、風の直接当たらない場所でゆっくり置いておきます。

時間の目安は、数時間から一晩。途中で何度も開けると折れあとが戻りやすいので、そのまま置いておく勇気も大切です。開くときは、コピー用紙を一緒にスライドさせて、紙の角が引っかからないように扱いましょう。手触りがさらっとしていれば、十分に落ち着いたサインです。

アイロンなしでできる代替手段

鉄製のものを利用する技

お家にある鉄製のブックエンドや文鎮は、実は心強い味方。表面が平らで清潔なら、コピー用紙越しに紙へ均一な重みを与えられます。金属は熱を加えなくても安定していて、まっすぐ保つのに向いています。置くときは、角に重みが集中しないよう、中心から外側へ自然に広がる配置にすると、折れ線の段差が目立ちにくくなります。

机の天板がしっかりしているなら、鉄製のトレーや平たい器を上に乗せてもOK。下には必ずコピー用紙を敷いて、余分なインク移りを防ぐのがポイントです。

重しを使ったシンプルな方法

「家にあるもので完結したい」派さんには、大判の本+透明なファイルの組み合わせが気楽です。透明ファイルに入れることで、紙の端が守られ、重みも均一に伝わります。上に置く本は、背表紙が太く、ページが平らに閉じるものを選ぶと安心。ゆっくり時間をかけるほど、手触りがフラットに感じられます。

- 紙 → コピー用紙 → 透明ファイル → 分厚い本の順に重ねる

- 直射日光は避け、風通しのよい室内に置く

- 数時間〜一晩で様子見。触れるときは手を清潔に

豆知識:紙は湿度の変化に敏感です。季節やお部屋の環境によって、落ち着くまでの時間に差が出ることがあります。今日は時間を味方に、そんな気持ちで待つと気がラクになりますよ。

スタンプ台でのやり方(軽い折れあと向け)

軽い折れあとなら、未使用のスタンプ台の平らな面が小さなプレス台として活躍します。インク部分ではなく、フタ側の平面を利用するのがコツ。紙 → コピー用紙 → スタンプ台の順で重ね、さらに上から本を1冊のせます。インク面が紙に触れないよう配置に注意してくださいね。

部分的に線が気になるときは、スタンプ台の角を使って、コピー用紙越しに点で押さえると、凹凸が穏やかになります。こちらも、こするのではなく、そっと押さえて離すのがポイントです。

折れた紙の予防策

正しい保管方法とは?

折れあとを遠ざける近道は、保管時の環境を整えること。書類はA4対応のクリアファイルにまとめ、ファイルごと立てて保管すると、ページに余計な力がかかりにくくなります。薄い紙ほど端が丸まりやすいので、表紙代わりに少し厚手の紙を1枚添えると安心。お気に入りの便せんやカードは、封筒に入れてから平らな箱にしまうと気持ちよく保てます。

本棚や引き出しの中は、入れすぎないことも大切。ぎゅうぎゅうに詰めると、出し入れのときについ角が引っかかります。「取り出しやすさ」を最優先に、少し余白を残して並べると、毎日の扱いがぐっとやさしくなりますよ。

持ち運び時に注意するポイント

外出のときは、硬めの下敷きやクリップボードを1枚入れておくと安心。バッグの中で折れたり曲がったりしにくくなります。ノートやプリントは、上から順にサイズの大きいものを重ねると、角が守られます。ペンケースや小物は別ポーチに分けて、紙の上に直接当たらないようにするとスムーズです。

- ファスナー付きクリアケースで、雨の日も中身が濡れにくい

- バッグの底に薄い板状の仕切りを入れて、型くずれを予防

- 電車やカフェで広げるときは、テーブルの角に紙を干渉させない

Q&A:折れた紙回復に関するよくある質問

アイロンを使った場合と何が違う?

今回の方法は、熱を使わず、湿り気と圧でゆっくり落ち着かせるアプローチです。熱を使うと短時間で変化が出やすい一方で、紙質によってはテカリや波うちが気になることがあります。じんわり、やさしく整えたい時は、この記事のやり方が向いています。

この方法はすべての紙に使えるのか?

多くの紙に応用できますが、特殊な加工がある紙(箔押し、厚いコーティングなど)は、端で小さく試してから本番へ。写真プリントは、表面に直接布を当てず、清潔なコピー用紙越しに行うのが安心です。アルバムに貼った写真や、濡れると困る印刷は、水分を最小限にして、時間を長めに置くイメージで試してみてください。

まとめ

今回のポイントまとめ

- 薄く湿らせる → 平らに挟む → ゆっくり乾かすの3ステップ

- コピー用紙や透明ファイルで、紙の表面をやさしく保護

- 重しはほどほど。分厚い本や鉄製ブックエンドが心強い

- 直射日光と強い風は避け、時間を味方に

- 保管はクリアファイルで立てる、持ち運びは下敷きで保護

復活した紙の活用法

整った紙は、お手紙やラッピングのメッセージカードにもぴったり。お気に入りのスタンプをそっと押したり、マスキングテープでちょっとした飾りを加えれば、気分が上がる文具に生まれ変わります。「また大切に使っていこう」という気持ちで、日々のノート時間がさらに楽しくなりますように。

※この記事は、一般的な文房具・紙製品の扱いを想定した内容です。特別に高価な作品や重要書類は、専門の保管サービスやプロの修復を検討してください。